A partir du 26 décembre et pendant 14 jours, Médiapart publie Tapages Nocturnes, d'Alain Le Gouguec, journaliste à France Inter. Dans ce roman fiction, les citoyens manifestent silencieusement la nuit, en s'organisant sur les réseaux sociaux. «J'ai commencé à écrire cette histoire au printemps 2009, sans savoir qu'un jour je serais rattrappé par l'actualité, c'est-à-dire par le mouvement des indignés, par les révolutions arabes», nous a confié l'auteur (voir la vidéo). Vous retrouverez les 14 épisodes de ce roman dans cette édition, dans l'ordre anté-chronologique de diffusion. Bonne lecture!

NOTE PERSO *VOUS TROUVEREZ LES 2 PRECEDENTS EPISODES POSTES SUR LE BLOG EN DATE DU 27 DEC A 18H55 DANS LA MEME RUBRIQUE

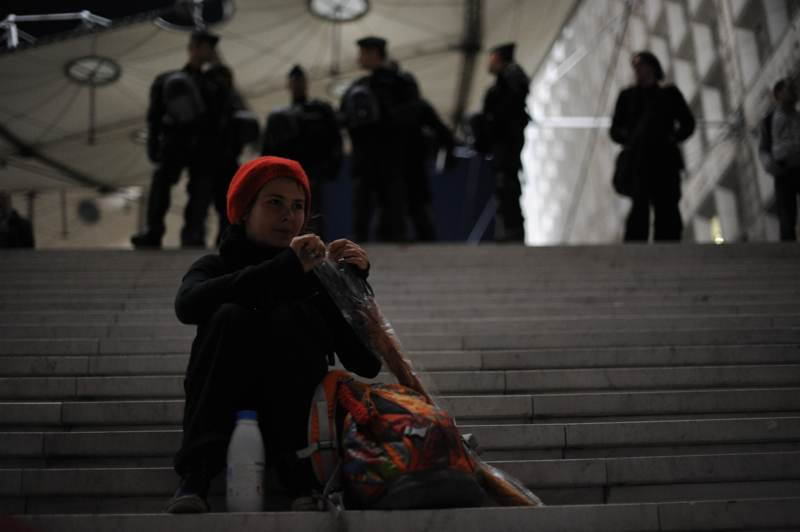

© Nathanaël Charbonnier

© Nathanaël Charbonnier Des rassemblements nocturnes fleurirent çà et là, d'abord dans Paris puis dans d'autres localités. A chaque fois, sans prévenir, des dizaines et parfois des centaines de citoyens investissaient sans un mot une rue, une place, un jardin, n'attendant que l'apparition des uniformes ou le lever du jour pour se disperser dans le calme. Les brigades de police reçurent l'ordre de multiplier les rondes, d'utiliser systématiquement mais en vain les sonomètres mis à leur disposition, de ne pas répondre aux provocations et de ne recourir à la force qu'en cas « d'impérieuse nécessité ».

Il y eut bien, de temps à autre, un incident vite relayé et amplifié par les médias. Dans la plupart des cas cependant, la rencontre entre les noctambules silencieux et les policiers releva presque de la routine. L'histoire aurait pu en rester là, ce ne fut pas le cas.

Nuit après nuit, le mouvement prit de l'ampleur.

Les « Visiteurs du Soir » -c'est ainsi que les surnomma l'éditorialiste de « L'Affranchi »- s'inspirèrent du précédent de la place Pasdeloup pour tirer profit du sens que pouvaient leur offrir les noms des voies de circulation, impasses étroites ou larges boulevards. Ils y trouvèrent la matière d'un langage protestataire sommaire mais efficace.

Les débuts furent timides.

A l'initiative de nuesousmablouse.com, des infirmières soucieuses d'attirer l'attention sur la dégradation de leurs revenus et de leurs conditions de travail se réunirent une nuit en deux points de Paris, rue des Blancs-Manteaux dans le quatrième arrondissement et rue Vide-Gousset, dans le deuxième.

Leur action serait passée inaperçue si les internautes de lhopitalestalarue.net, la même nuit, ne s'étaient pas donnés rendez-vous sur l'autre rive de la Seine, rue de la Santé. Sous les hauts-murs de la maison d'arrêt, l'irruption d'un groupe hostile à la politique du chef de l'Etat mobilisa très rapidement un grand nombre de flics casqués et nerveux.

Le site lhopitalestalarue.net s'était constitué quelques mois plus tôt. Il résultait d'une agglomération de blogs tenus par des usagers que le fonctionnement des hôpitaux avait rendus très mécontents. Pêle-mêle, il y avait là des patients atteints de maladies nosocomiales, des victimes d'erreurs médicales, des malades mal soignés ou encore quelques estropiés qui ne se remettaient pas de leur infortune et qui reprochaient inlassablement aux médecins hospitaliers de ne pas les avoir rendus entiers à leurs familles. En pleine nuit, sous la lumière terne des lampadaires qui bordaient la prison, tous ces accidentés de la vie avaient très mauvaise mine.

Un officier de C.R.S. s'approcha d'eux pendant que ses hommes formaient derrière lui, avec méthode et célérité, un imposant mur de boucliers. Il tenta de convaincre ses interlocuteurs de se déplacer de quelques dizaines de mètres ; la rue de la Santé était bien assez grande pour que l'on ne vienne pas camper à minuit sous l'enceinte de la maison d'arrêt au risque de provoquer un chahut dans les cellules.

Il venait à peine d'évoquer cette hypothèse que retentirent, surgis de l'intérieur de la forteresse, les cris des détenus de la Santé. On entendait les mots « cognes » et « condés » agrémentés d'expressions infamantes dans lesquelles les sœurs, épouses et mères des policiers n'étaient pas oubliées, plus déshonorées qu'honorées.

En dépit de cette agitation naissante, les quelques dizaines de protestataires silencieux du site lhopitalestalarue.net refusèrent de bouger.

Du groupe, on vit s'extraire péniblement un homme aux traits émaciés et sans âge. Son teint était gris. Il avait le souffle court. En le soumettant à une fouille au corps, sans doute eut-on rencontré du doigt, à travers ses vêtements, la forme d'un drain ou d'un cathéter.

Il murmura quelques mots à l'adresse de l'officier, lui dit se sentir prisonnier de son corps malade, en conséquence de quoi le choix de cette rue, la rue de la Santé, était éminemment symbolique et pas du tout innocent.

Hélas pour lui, le C.R.S. qui lui faisait face n'était pas payé pour céder à l'empathie, seulement pour faire respecter l'ordre. Un signal de la main, et les boucliers de polycarbonate se mirent en mouvement. A leur contact, la troupe des noctambules souffreteux se fit compacte et ne recula pas d'un centimètre. Dans ses rangs, on perçut des gémissements vite étouffés. Des douleurs venaient de se réveiller dans la troupe mutique des zombies.

L'officier savait qu'il lui fallait éviter tout ce qui aurait pu être dénoncé le lendemain comme une brutalité policière. Il regagna l'un des autocars des Compagnies Républicaines de Sécurité. Une fois dans le véhicule, il s'entretint par radio avec le permanencier de la Préfecture. Au terme de cet échange, il revint vers ses hommes et leur ordonna de reculer d'une vingtaine de pas. Entre eux et les Visiteurs du Soir, il y avait désormais un large espace, un espace libre de toute présence humaine.

Le Commandant de police porta à sa bouche un talkie walkie devant lequel il prononça sèchement un code. Un cccrriiiii lui répondit. Et le silence se fit.

Quelques secondes passèrent puis une détonation sourde retentit à l'arrière du groupe. Un C.R.S. venait de faire usage d'un lance-grenade. Après avoir survolé les protestataires, le projectile heurta l'asphalte du no man's land qui séparait les forces de l'ordre des activistes de lhopitalestalarue.net.

Dès que le gaz lacrymogène se libéra de sa gangue, ce fut la débandade. Les C.R.S. facilitèrent la fuite générale, ils orientèrent même les fuyards en les rassurant afin d'éviter que la panique ne se transformât en tragédie.

Devant le 42 rue de la Santé, au beau milieu de cette froide nuit de décembre, il y eut ensuite un ballet lumineux d'ambulances et de cars de police. Le chœur des détenus de la maison d'arrêt acheva d'en faire un insolite son-et-lumière dont les riverains se seraient volontiers passés.

Surprise et choquée par le bruit du lance-grenade, une femme avait été victime d'un malaise heureusement sans gravité. Non loin d'elle, un homme était en proie à une crise de nerfs sans fin.

On la transporta à l'hôpital Cochin d'où elle était sortie dans la journée après avoir été traitée pendant six semaines pour des complications postopératoires ; le dément fut admis à Sainte-Anne où on le connaissait bien.

Par chance, ces deux établissements de soins très réputés étaient situés à moins de trois cents mètres de là, presque aux deux extrémités de la rue.

***

De la Préfecture à la Présidence, on crut revivre l'épisode navrant de la place Pasdeloup.

La vice-Présidente avala son eau minérale gazeuse de travers quand, dans la presse, elle lut des titres tels que « Police : un travail très soigné », « Santé : on achève bien les malades » ou bien le cruel « Nouveau tapage nocturne à Paris : deux blessés ».

Dans les récits qu'ils firent de cette nouvelle nuit folle, les journalistes ne manquèrent pas de rapporter brièvement les actions concomitantes des infirmières mobilisées par nuesousmablouse.com.

Les organisations syndicales des personnels de santé et les associations de défense des usagers réagirent avec vigueur à ces évènements. L'indignation fut consensuelle.

L'addition des mécontentements accoucha vite d'une manifestation massive entre République et Nation, diurne et bruyante, bien dans la tradition. Sur les pancartes et les banderoles du cortège, on fit assaut d'imagination ce jour-là, avec des formules aussi rieuses que « Les patients sont impatients », « Pas de coups de trique contre les coups de blouse » ou « Sortons la santé du coma ».

Repris à tue-tête par les manifestants et scandé en boucle, un slogan parcourut longtemps les deux ou trois kilomètres du défilé. Du premier au dernier rang, le long serpent des mécontents frissonna comme la tribune d'un stade sous l'effet d'une ola, au cri de : « Non aux C.S.... Non aux C.R.S. ! ».

Les C.S., les Coopératives de Santé, avaient été instituées par Maurizio Caillard très peu de temps après son accession à la Présidence. Le principe en était simple : chacun venait à l'hôpital avec son trousseau ; ce nécessaire de soins incluait des draps, des couvertures, des serviettes et du savon mais aussi des seringues, des compresses, du coton, des scalpels, des ciseaux, du sérum, des poches à perfusion, des médicaments et même des produits anesthésiants. La liste, personnalisée selon l'affection dont souffrait le client, était établie par l'E.H.A., l'Equipe Hospitalière d'Accueil.

En France, conformément au programme anti-gabegie que le candidat Caillard avait défendu au cours de sa campagne électorale couronnée de succès, chaque établissement médicalisé avait sa spécialité. Au sein de l'hôpital public cohabitaient plusieurs sociétés commerciales de droit privé, les E.H.A., toutes codirigées par un commercial et un professeur en médecine. Quelques semaines après l'investiture du Président Caillard, les lits, les chambres, les blocs opératoires, les matériels des hôpitaux avaient été mis à l'encan. On les avait privatisés.

Suivant ses moyens, le patient devait adhérer à une Coopérative de Santé. Toute C.S. mettait à la disposition de ses adhérents un catalogue d'E.H.A. et de médecins de ville hors desquels il n'y avait pas de salut.

Le fait de choisir une Equipe Hospitalière d'Accueil non répertoriée dans le catalogue de sa Coopérative de Santé revenait pour un malade à régler de sa poche et au prix fort la facture des soins parfois nécessaires à sa survie. Tout comme les hôtels, C.S. et E.H.A. auraient pu être classées en catégories, avec un camaïeu de conforts allant du bas de gamme le plus sordide au Palazzo Grand Luxe.

Dès la première consultation, l'E.H.A. s'adressait à la C.S. à laquelle elle était localement liée et lui commandait un trousseau d'articles sans lesquels toute hospitalisation eut été impossible. La Sécurité Sociale n'avait plus d'existence que pour les services d'urgences. Son financement était assuré par un prélèvement sur impôt d'un montant identique pour tous les contribuables.

Pour le reste, les Français optaient nécessairement pour une C.S. qui réglait jusqu'à la location du lit, sommier et matelas nu. Sans mettre à contribution l'entreprise qui les employait, les salariés versaient à leur coopérative une cotisation dont le volume reflétait la qualité des soins que l'on prodiguait en cas de pépin. Avec tout ça, le monde rural était à la peine, soumis qu'il était à une règle générale -elle valait pour tous les citoyens- une règle difficilement applicable que l'on avait baptisée « l'offre étoilée » : il s'agissait de proposer à chacun un éventail de spécialités médicales et chirurgicales dans un rayon de soixante-dix kilomètres. Dans les campagnes, on regrettait le temps de l'hôpital cantonal, là où l'on allait les yeux fermés pour un vulgaire bobo aussi bien que pour un malaise cardiaque.

Quant aux indigents, leur sort était tout simplement confié aux O.N.G.

Dans le fond, il ne fallait pas s'étonner de voir sortir des E.H.A. les moins performantes -les plus médiocres- une quantité impressionnante d'estropiés, d'anciens malades censément guéris que l'on relâchait dans la nature avec des faces de morts-vivants. Après coup, beaucoup d'entre eux s'en voulaient de ne pas avoir investi davantage d'argent dans le choix d'une meilleure Coopérative de Santé.

Ce système exprimait deux obsessions du Président : la performance et la responsabilité individuelle. Au nom de ces deux principes dont il avait fait un programme, Caillard avait jeté les bâtiments scolaires et universitaires sur le marché locatif. Il avait privatisé l'enseignement tout entier.

***

Tout au long de la Calle de la Rabida, le trottoir de terre rouge sentait fortement l'urine. Aurélien l'emprunta pourtant et longea la file des autocars.

Après des heures et des heures de route, ils venaient chaque jour faire relâche dans cette ruelle de Séville. Au bout d'un voyage qui les conduisait généralement de l'hiver à l'été, les touristes fourbus sortaient se dégourdir les jambes, s'extasiaient aussitôt devant les plantes grasses, les arbres à feuillage persistant, les palmiers. Puis les hommes s'installaient un peu à l'écart de leur groupe et tournaient le dos à la chaussée, jambes écartées.

Contre le muret de briques, ils se soulageaient sans honte sous les commentaires et les rires des femmes qui paraissaient transies sous leur châle dans la fraîcheur de l'aube hivernale andalouse. Dès le premier rayon du soleil, l'odeur piquante de la pisse montait, emplissait l'air ; cette trace olfactive s'évanouissait -mais ne disparaissait pas totalement- jusqu'au lendemain matin.

Aurélien Fenaux avisa un autocar immatriculé en région parisienne dont le conducteur semblait dormir, affalé sur son large volant ; le passant se hissa sur le marche pied, renifla, toussota ostensiblement et attendit. Toujours vautré, le chauffeur leva la tête, ouvrit les yeux et se fendit d'un regard ensommeillé en direction du jeune homme qui le regardait aussi et qui ne tarda pas à ouvrir la bouche.

- Vous n'auriez pas rapporté un journal de Paris, par hasard ? Je peux vous le payer.

Le conducteur tendit le bras gauche vers un sac qui se trouvait là. Il saisit un épais carré de papier qu'il expédia d'un geste de basketteur vers son visiteur.

- Tiens, mon gars. J'l'ai lu et j'le r'lirai pas. Si j'te l'donne pas, je l'jette !

Aurélien remercia. Il pressa le pas vers les bâtiments très architecturés de l'ancienne Exposition Universelle.

Tout en marchant, il contempla la Une du quotidien « Le Francilien ». Son visage s'éclaira d'un sourire. Un titre annonçait la grande manifestation des professionnels et usagers de la santé. Le chapo de l'article rappelait les derniers rassemblements nocturnes et leur navrant épilogue.

Aurélien Fenaux consultait chaque jour la presse sur internet. Bien sûr. Toutefois, rien ne remplacerait jamais le parfum du papier journal imbibé d'encre. En se collant furtivement « Le Francilien » sous le nez, il revit Paris, ses rues, ses gens, ses fêtes, ses rébellions. Entre langue et palais, il sentit s'épanouir un goût d'œuf mimosa. Il vit l'image d'une mayonnaise battue sous son filet d'huile jusqu'à devenir suave. Il se dit pour lui-même, presqu'à voix haute : « Elle prend ».

Sans cesser de sourire, il ajusta sur ses oreilles les petits écouteurs de son baladeur numérique. Il se laissa envahir par les notes rauques de l'album « Lagrimas negras », la voix flamenca douloureuse de Diego Cigala, la touche de piano cubaine de Bebo Valdés. « La nuit et le jour » pensa-t-il. « La nuit et le jour ».

Oui, incontestablement la mayonnaise prenait. Il répéta : « La nuit et le jour »... Son sourire s'élargit. Il tenait le slogan dont il nourrirait bientôt les internautes : « Pas de répit pour les képis ».

***

« Non-aux-C.-S. !...

...Non-aux-C.-R-.S. ! »...

Une moue méprisante aux lèvres, Maurizio Caillard fit signe de couper le son du téléviseur. On crut l'entendre marmonner « connards » mais il nia plus tard l'avoir dit.

Place de la Nation, la manifestation des personnels et des usagers de la santé touchait à sa fin.

Plumeau et chiffon lustrant en mains, le Président s'activa frénétiquement d'une horloge à l'autre, remontant les unes, réglant le carillon des autres, tournant le dos à ses collaborateurs qui redoutaient tant cette posture : elle n'augurait généralement rien de bon. Il revint vers son bureau et replaça dans leur tiroir ses petits ustensiles de ménage horloger. La tête fixe, les yeux mobiles balayant lentement la pièce de droite à gauche et de gauche à droite, il prit l'air sarcastique et prononça ces mots : « Qu'ils s'agitent, qu'ils se fatiguent !... Le temps est dans mon camp ».

Alors qu'il prononçait cette phrase, il vit sur l'écran de télévision apparaître le visage d'un syndicaliste honni, un barbu aux yeux clairs réputé pour n'être jamais économe d'une vacherie. Il décochait toujours ses flèches d'une voix traînante avec une gousse d'ail dans l'accent, à la manière d'un conteur méridional. Caillard le détestait.

Pointant le barbu d'un index agité de petits mouvements rapides et verticaux, Maurizio Caillard pensa à haute et intelligible voix : « Qu'est-ce qu'il dit là, le pouilleux ? ».

Deux conseillers se ruèrent vers la télécommande. Leur précipitation eut pour effet de faire tomber la zapette et de susciter l'ire injurieuse de leur patron.

- Mais quelle bande de nuls !

Au risque d'un lumbago foudroyant, un troisième conseiller ramassa prestement -en apparence, du moins, car une méchante douleur lui piqua les lombaires- ramassa l'objet qu'il dirigea vers l'écran plat, réactivant illico le son. On n'entendit que la fin de la déclaration du responsable syndical. A la manière du chef de l'Etat, les yeux dans la caméra, il égrenait à la fois la question et la réponse. Il s'adressait directement à Caillard.

- Vous accepteriez, Vous, Monsieur le Président, d'être pauvre et malade ?... Non, évidemment. Eh bien, nous, nous sommes comme vous... Nous voulons tous être riches et bien portants.

Ce propos sembla agir comme la pluie sur les escargots. Au cours des deux nuits qui suivirent, des rassemblements d'internautes silencieux eurent lieu dans plusieurs voies communales de Paris aux noms évocateurs : rue Leriche, rue de la Monnaie, rue du Trésor, rue de la Grande Truanderie.

Contrairement à ceux-là, d'autres happenings pourtant très fréquentés n'eurent pas davantage les honneurs de la presse que ceux de la police. Ce fut le cas du stand-up qu'organisèrent des accros au tabac. Déjà pénalisés par l'installation obligatoire de détecteurs de fumée dans les emprises privées des immeubles, ils faisaient face depuis peu à une flambée des taxes sur la nicotine et sur le papier à cigarettes. Ils se réunirent rue Briquet et rue des Cendriers. Ils repartirent au petit matin après avoir reçu la visite courtoise de trois policiers à pied. Ecoeurés par tant d'indifférence, ils s'en allèrent dans l'aube glaciale en toussant leurs poumons, laissant derrière eux aux bons soins des balayeurs municipaux une chaussée jonchée de mégots.

La réunion nocturne des opposants à l'exportation du savoir-faire nucléaire national aurait pu connaître un sort identique. Ils se donnèrent rendez-vous rue Becquerel.

Il fallut que le compteur Geiger apporté sur place par l'un d'eux se mette à grésiller au contact d'un gendarme mobile pour que l'incident fasse l'objet d'une information brève dans les pages d'un quotidien généraliste. Quelques jours plus tôt, le pandore avait participé à l'évacuation d'une centrale, conséquence d'une fuite radioactive que l'on avait annoncée « sans gravité ».

Tout aussi prévisibles que les compulsifs du compteur Geiger, les prostitués de la capitale -femmes, hommes, transgenres- choisirent l'impasse Monplaisir, dans le XXe, pour se réunir en silence trois semaines avant Noël.

Après les avoir verbalisés à tour de bras pour racolage, après avoir piégé leurs clients, on leur avait imposé une contrainte d'un incroyable cynisme, d'une ahurissante hypocrisie.

Chacun et chacune d'entre eux avait l'obligation de déclarer son activité en Préfecture. Une carte magnétique lui était remise. Elle contenait une puce infalsifiable qui renfermait son identité, ses spécificités professionnelles, les tarifs qu'il ou elle pratiquait. La nuit, le tapinage intra muros n'était toléré (le texte de loi ne disait pas « autorisé ») qu'en des lieux définis à l'avance par la puissance publique ; elle en révélait chaque jour les noms sur le site internet préfectoral. On les appelait fort joliment « Les zones roses ».

Chacune de ces zones était placée sous la surveillance de fonctionnaires assermentés munis d'appareils conçus pour lire et compléter les cartes à puce numérique. Chaque arrivée faisait l'objet d'un enregistrement et d'un pointage horaire. Chaque arrivant se voyait confier quatre mètres carrés de trottoir.

En fin de service, la prostituée ou le prostitué suivait le même chemin en sens inverse. En tenant compte du temps passé sur place, de l'exposition plus ou moins rentable du bout de bitume concédé, de l'âge du déclarant, de ses spécialités, le placier établissait alors une moyenne.

Il la passait au tamis de sa calculette et de la règle de trois. Les chiffres ainsi obtenus désignaient la somme que devait débourser le travailleur du sexe. C'était, en quelque sorte, une gabelle.

De nombreux forçats du tapin refusèrent les zones roses. La taxe était lourde et les incessants changements de lieu perturbaient leurs clients les plus fidèles. La prostitution s'installa donc peu à peu aux portes des villes, sur d'anciennes friches industrielles que l'on baptisa d'évidence « Les zones grises ».

Depuis que le législateur, sous la pression du Président omnipotent, avait institutionnalisé le proxénétisme d'Etat, les petits hôtels à prix cassés, blocs de béton sans âme aux chambres impersonnelles, avaient poussé presque d'un coup autour de ces zones grises jusqu'à en constituer les seuls lieux habités.

Les hôteliers ne devaient accepter que les cartes bancaires et les chèques, moyens de paiement réputés propices à l'identification de celles et ceux qui faisaient ici commerce de leurs charmes. Les patrons d'hôtel, les « tauliers », acquittaient une patente annuelle à laquelle s'ajoutait une T.V.A. de 20%, soit deux sources supplémentaires de recettes pour les finances publiques. Le poids de l'impôt indirect se répercutait évidemment sur la tarification des chambres, pénalisant sévèrement prostituées et prostitués ; de ce fait, pour survivre, il leur fallait travailler plus et plus.

Et ce n'était pas tout. Hôteliers, putes et clients étaient contraints de laisser leurs voitures dans de vastes enclos équipés d'horodateurs. Là encore, les prix imposés étaient scandaleusement élevés.

L'exaspération avait donc conduit tout naturellement à cette digne action des damnés de la prostitution. Impasse Monplaisir à Paris. La mobilisation s'était lentement construite autour du site zones-roses-et-idees-noires.org.

Seule différence avec les rassemblements précédents, une exception dans cette histoire : les tapineurs de Paris avaient joué les « Visiteurs du Jour ». Afin de ne pas perdre une nuit de travail, ils avaient décidé d'investir la rue à midi.

Fin du troisième épisode, la suite demain

Ce matin-là, le lieutenant stagiaire Constance Tranh n'avait heureusement négligé aucun détail. A peine sortie des couloirs du métro, la policière extirpa de son sac un minuscule parapluie qu'elle déploya d'un clic dès que la première goutte atteignit son front.

Aux premiers jours de décembre, il pleuvait serré sur Paris. Constance se consola en pensant que c'était évidemment de saison. Une fois la dalle glissante de la place Louis-Lépine atteinte, la jeune femme marqua un temps d'arrêt et se retourna pour contempler une fois encore l'entrée de la station Cité. Au début du siècle dernier, Hector Guimard l'avait conçue a minima, sans pierre de lave ni marquise de verre armé. Ce vestige de l'Art-Déco était sobre dans son excentricité végétale avec ses deux belles tiges de fonte en forme de brins de muguet.

Entre Seine et Préfecture, les signes avant-coureurs des fêtes de fin d'année s'invitaient dans les allées du marché aux fleurs tout près de là. Les derniers pompons de chrysanthèmes attendaient vainement leurs acheteurs. Devant les échoppes pavillonnaires des fleuristes, les bulbes d'amaryllis et les branches de houx supplantaient les pots d'Alison Kirk et de Cappa jaunes au cœur orange. De Toussaint en nativité, la fin de l'automne hissait la couleur de l'hiver. Le rouge était mis. La grisaille, par touches, se faisait flamboyante.

En soupirant, Constance Tranh reprit sa marche vers le bâtiment haussmannien de la Préfecture de police de Paris qu'à l'instar de ses collègues elle appelait « la P.P. ».

Station du métropolitain, feuilles mortes écrasées, parterres glissants du marché aux fleurs, clarté de l'eau crachotée par les fontaines Wallace... Le regard de l'officier stagiaire s'accrochait à une foule de détails que le passant régulier ne voyait plus. Toutes ces images la distrayaient d'une pensée grise, mélange de curiosité et d'inquiétude qui flottait en elle depuis quelques heures : elle se rendait à une convocation du chef de cabinet du Préfet.

La veille, Cheyrieux l'avait appelée dans son bureau.

Il l'avait invitée à s'asseoir. En la voyant, il avait même esquissé un sourire... puis il avait tenté -c'est cela- il avait « tenté » de se montrer chaleureux.

- Rappelez-vous, Lieutenant, ce rapport dont nous avons parlé vous et moi il y a quelque temps...

Il n'avait pas attendu la réaction de la stagiaire.

- ...Oui, bien sûr, vous vous en souvenez. Eh bien, j'ai jugé ce rapport préoccupant et l'ai transmis à mes supérieurs par la voie hiérarchique d'usage. Le Préfet en a eu vent, son chef de cabinet vous demande. Il ordonne votre détachement à la P.P... On vous veut là-bas et au plus tôt, Constance.

Le commissaire avait prononcé le prénom de la jeune femme pour la toute première fois. « Constance ». Il l'avait fait en hochant la tête, histoire d'insister sur la charge qui attendait sa stagiaire.

- Pour vous, maintenant, y'a pas de demi-mesure. C'est la réussite ou l'échec. Vous avez mis le doigt sur quelque chose, faut aller au bout. En êtes-vous bien consciente, Constance ?

Elle fit signe que oui.

- Bon, eh bien prenez vos affaires et filez. Et bon vent ! Auprès de Keller, ça ne devrait pas être une partie de plaisir. Drôle de réputation, ce type. Difficile à cerner. Je serais vous, j'me méfierais !

Sans commentaire et sans précipitation, elle avait tourné les talons. Derrière elle, la voix traînante de Cheyrieux avait retenti encore une fois.

- ...Et si ça marche pour vous, jeune fille, j'espère que vous ne m'oublierez pas dans vos prières !

L'entretien n'avait pas duré deux minutes.

Avait-elle répondu quelque chose ? S'était-elle fendue d'une formule usuelle du genre « Au revoir Monsieur », « Bonne soirée », « Bonjour chez vous » ?... En vérité, Constance n'en avait pas le moindre souvenir. La pensée grise l'avait immédiatement saisie ; il lui avait fallu ce soir-là accompagner sa tisane d'un comprimé ad hoc pour être sûre d'éviter l'insomnie. Et aujourd'hui elle était là, devant la Préfecture, à douze minutes de sa rencontre avec le larbin du Préfet.

Le Lieutenant de police stagiaire Tranh portait un trench beige bien serré à la taille, des collants et des escarpins noirs. Cette tenue, elle la baptisait pour elle-même son « joker féminin ». Ses cheveux étaient courts, comme coupés en dépit du bon sens, mèches taillées en un dégradé que l'on eut cru anarchique s'il n'avait pas été savamment ordonné trois jours plus tôt par les ciseaux d'une amie coiffeuse.

Elle s'éloigna des amaryllis et des fontaines Wallace, laissa sur sa droite l'entrée de la Préfecture réservée au public puis emprunta la rue de la Cité pour se diriger vers la porte Notre-Dame. Un gardien de la Paix l'invita à décliner son identité, ce qu'elle fit.

Pendant l'accomplissement de cette formalité, un autre collègue en uniforme sortit de sa guérite, brava l'humidité et la fraîcheur ambiantes afin de voir de près la silhouette aperçue derrière la vitre sale du poste de garde.

Pour accéder à la Cour du 19 août, Constance devait affronter six ou sept mètres de gros pavés parisiens tout luisants des rets d'eau-de-pluie que traçaient au sol les pneus des voitures de service. En replaçant sa pièce d'identité dans son sac, elle jeta furtivement un regard mauvais sur ses escarpins et maugréa contre elle-même. Puis elle reprit sa marche sous le regard amusé des deux flics en faction.

A l'entrée de son bureau, bras croisés devant la porte entrouverte, Jacques-Julien Keller consulta sa montre : elle indiquait dix heures moins cinq. Il était impatient de rencontrer l'auteur de ce passionnant rapport qu'on l'avait prié de lire ce mois-ci.

Du palier situé entre son étage et le niveau inférieur lui parvînt le bruit sec et rythmé de talons féminins. Quelques secondes plus tard, il vit apparaître en haut de l'escalier une tête, celle d'une jeune personne aux cheveux sombres. Le visage dont il commençait à distinguer les traits ne faisait qu'évoquer l'Asie. La peau était safranée, d'un jaune curcuma. Surgies d'yeux délicatement effilés, les pupilles n'offraient à la lumière qu'un noir intensément brillant, des pupilles noires posées sur deux globes très blancs. Quant au nez de la demoiselle, si parfait, si parfaitement dimensionné, il aurait fait mourir d'envie Cléopâtre plus sûrement que les crocs d'un aspic.

Parvenue à la dernière marche de son ascension, la jeune femme se redressa et le vit.

Keller tendit la main dans sa direction, elle lui sourit en retour. Il remarqua aussitôt ses dents parfaites, d'une blancheur éclatante.

- Lieutenant de police stagiaire Constance Tranh. Mes respects, Monsieur le chef de cabinet.

- Jacques-Julien Keller. Enchanté de vous connaître. Entrez donc, je vous prie.

Il s'effaça devant elle.

La jeune femme s'attendit à un regard d'inspection aussi concupiscent que celui des deux gardiens de la paix en faction devant la porte Notre-Dame ; elle ne sentit rien de ce genre. Il l'invita à s'asseoir. Elle retira son trench et pris place pendant qu'il regagnait son fauteuil.

L'antre de Keller était meublé avec simplicité. La décoration y était presque absente, les cloisons blanches étaient nues. La hauteur des placards de chêne clair ne dépassait pas 90 centimètres en partant du sol. Ces meubles bas étaient surmontés d'un plateau d'un seul tenant, il suivait le périmètre de la pièce sur trois côtés, on pouvait s'y asseoir. A intervalles réguliers, ce banc de rangement comportait de petits halogènes encastrés dans le bois. Ils étaient dissimulés sous des hublots opaques pas plus gros que des sous-verre. Sur les murs, pas la moindre toile empruntée aux Musées de France, pas le soupçon d'un bronze ou d'un marbre. Aucun tapis sur le sol, juste un parquet dont le motif « à bâtons rompus » paraissait compliqué, excentrique même, tellement l'esprit de l'endroit était au dénuement.

Le chef de cabinet du Préfet de police fit face à Constance, les mains croisées devant lui sur son plan de travail. C'était un homme sans âge, plutôt grand mais pas trop, vêtu d'un costume gris sur une chemise blanche et une cravate bleu de France. Il cultivait son anonymat.

En flic très affûté par l'observation des détails, elle en profita pour finir son rapide tour d'horizon. Elle nota mentalement la présence de précis administratifs, de livres juridiques, d'un dictionnaire en quatre volumes, d'un pot de terre cuite surmonté d'un bouquet de stylos et de crayons à mines grasses. La table de bois patiné formait la lettre C, Jacques-Julien Keller semblait s'y lover. Le plateau de ce beau bureau avait des dimensions imposantes sans que l'on soupçonnât son utilisateur de vouloir impressionner ses visiteurs. Deux objets ajoutaient à l'ensemble la touche insolite sans laquelle ce haut-fonctionnaire -il avait rang de sous Préfet- aurait pris le risque de passer pour un invertébré.

Devant lui, sur sa gauche, posé de trois-quarts, un gros médaillon de fonte tenu verticalement par un double crochet d'acier lui offrait en permanence le visage d'une Marianne sans bonnet phrygien. L'incarnation symbolique de la République était coiffée d'épis de blé, de fleurettes, de rameaux d'oliviers et de feuilles de chêne. Sous son cou tranché net par le graveur figurait une date : 1889. Le tout était surmonté d'une petite étoile à cinq branches.

A la droite de Keller, près de l'extrémité du C, la présence d'un haltère chromé d'une quarantaine de centimètres garni de cinq kilogrammes de disques noirs et rouges parachevait l'originalité du lieu.

Le chef de cabinet regarda la stagiaire qui regardait son bureau. Constance portait une petite robe noire que l'on aurait crue taillée sur elle. Ses longs doigts mats tapotaient gentiment les accoudoirs de la large chaise cannelée au creux de laquelle elle s'était installée. Ce geste ne traduisait rien, ne trahissait rien, pas plus que les traits impassibles qu'elle avait hérités peut-être, comme son nom, de ses ancêtres asiatiques. Il fallait observer les ailes de son nez parfait pour voir s'exprimer ses émotions. Presque imperceptiblement, ses narines frémissaient. Elles frémissaient à l'unisson de ce que le Lieutenant de police stagiaire Tranh découvrait.

Jacques-Julien Keller décida de mettre fin à l'examen méthodique auquel se livrait, depuis son entrée dans la pièce, cette policière débutante.

- Vous savez, je crois, pourquoi j'ai souhaité vous voir.

- C'est à propos de mon rapport ?

Il se contorsionna en opinant, fixa un point loin derrière elle en soupirant et prit un air faussement désabusé.

- C'est en effet à propos de ce rapport. Si j'avais su que votre commissaire connaissait aussi mal votre travail, j'aurais gagné du temps. Je l'ai convoqué, l'ai bombardé de questions avant de comprendre qu'il était bien incapable de me répondre. Mais enfin, vous voilà.

Les narines de Constance Tranh accusèrent le coup. Elle dit : « Que puis-je pour vous, Monsieur ? ».

Il marqua un temps et répondit d'un trait.

- J'aimerais que vous m'éclairiez. Précisez-moi en quoi ce que vous avez relevé sur la « toile », comme vous dites, peut être porteur pour la puissance publique d'un motif sérieux de préoccupation. Pour ce qui me concerne, j'ai encore un peu de mal à juger ce qui se fait sur internet. Sans doute suis-je encore un peu vieux jeu...

Constance remarqua alors un détail qui lui avait échappé jusque-là : le chef de cabinet du Préfet de police de Paris travaillait sans ordinateur... Dans ce grand bureau d'ascète, il n'y avait pas plus d'écran que de clavier. Au vingt-et-unième siècle, Monsieur Keller, grand serviteur de l'Etat, ne taquinait toujours pas la souris.

******

Au petit matin, Kevin Payet rentrait chez lui sans entrain. Il n'avait pourtant pas aimé cette longue nuit passée debout sous une porte cochère par un froid arctique dans un silence qui multipliait par trois les secondes. Il était transi, usé de fatigue, n'aspirait qu'à dormir. Mais son pas restait lent. Il ne se hâtait pas de retrouver Lakshmi.

Ses dernières heures de travail, le C.R.S. Payet les avait consacrées à la surveillance d'un hôtel particulier parisien. Une annexe du ministère de la santé. Cette faction avait été pénible. Il n'avait pas vu âme qui vive, la ruelle était restée déserte. Son moral ne l'avait pas aidé à surmonter ce grand moment de solitude ; solitude mordue par un hiver trop mordant.

Oui, vraiment, Kevin rentrait chez lui sans entrain.

En arrivant devant son immeuble de briques, il marqua un temps d'arrêt. A ses pieds, l'asphalte couvert de gelée blanche brillait comme du mica. Il leva les yeux jusqu'au troisième étage vers une fenêtre éclairée faiblement. A 5h30, Lakshmi était déjà sortie du lit. Son sommeil avait-il été perturbé par l'absence de son mari ? Lui fallait-il préparer les goûters des enfants pour leur sortie scolaire en forêt de Fontainebleau ?

Lakshmi Payet, fille de l'hémisphère sud, Malbaraise de La Réunion, avait seulement gardé de son île une habitude propre à tous les humains dont l'existence est vouée à des aubes précoces. A ceux qui s'en étonnaient, surtout l'hiver, elle disait : « Je me réveille avec le coq ». A l'étonnement succédait alors la surprise, ses interlocuteurs cédaient à l'incompréhension. Cette fille des hauts de Saint-Louis s'était toujours levée là-bas avec le coq ; son chant était gravé en elle. Un cocorico retentissait en Lakshmi chaque nuit, à la même heure.

Kevin Payet ne prit pas la peine de pousser la porte d'entrée de l'immeuble. Elle était ouverte, le battant bloqué au mur par une mince cale de bois. La gardienne devait être dans l'escalier, pressée de shampouiner puis de rincer les marches que n'allaient pas tarder à fouler les semelles des habitants. Elle était là, en effet, à genoux entre le deuxième et le troisième étage, l'éponge et la serpillère à la main.

Frôlant du dos les cloisons de l'escalier, les bras tendus sur le crépi, Payet se hissa jusqu'au deuxième niveau, trois marches par trois marches, sur la pointe des pieds. Surtout, ne pas souiller. En passant près d'elle, il dit bonjour à la dame qui ne le vit pas ou ne voulut pas le voir.

Renommée dans tout le quartier pour ses flatulences dont l'écho secouait régulièrement les cages d'escalier, elle fit honneur à sa réputation et lui répondit par un pet. Quand on ne lui adressait pas de réflexion, elle proférait d'elle-même une allusion fine à son « mal gazeux » comme elle disait. A ses interlocuteurs effarés, elle assénait : « Encore un que les boches auront pas » ou bien « Aux abris, le gaz part » et encore « Les locataires qui paient pas, moi je les fous à la porte ! ». Elle parlait comme ça, la gardienne. Et cela ravissait les enfants.

Parvenu au troisième palier, il vit la porte de son logement s'ouvrir sur le visage radieux de sa femme. Elle avait perçu du bruit dans l'escalier et son regard s'était instinctivement dirigé vers la pendule-pays, produit dérivé de la marque de bière réunionnaise « Bourbon ». Tout naturellement, elle s'était dirigée vers l'entrée mais sans précipitation, avec le souci de ne surtout pas réveiller les garçons.

Dès qu'elle vit leur père, elle comprit que quelque chose, assurément, ne devait pas tourner rond. Elle l'embrassa furtivement puis, lui ayant fermement saisi le menton, elle maintint à distance le visage de son homme qu'elle examina en fronçant les sourcils. Les yeux de Kevin cherchèrent une mouche.

Elle demanda doucement : « Qu'est-ce qu'il y a ? ». Le policier expliqua que sa hiérarchie venait d'ordonner le renforcement des factions nocturnes. La protection des bâtiments officiels devenait une priorité. D'un air sincèrement désolé, elle murmura juste en créole : « Mon pauvre chéri... Allez ! Va vite te coucher ». Elle ajouta : « Bientôt nous serons loin d'ici. Bientôt les vacances ».

L'air plus las que fatigué, la tête basse, Kevin Payet entra dans l'appartement et fila se mettre au lit sans un mot. Une fois allongé sous la couette, rideaux tirés, il contempla le plafond de sa chambre et gambergea tant qu'il put... Comment diable annoncerait-il la nouvelle à sa femme ? Comment lui dirait-il que sous la pression indirecte des « Visiteurs du Soir » ses supérieurs envisageaient sérieusement de suspendre les congés ?

***

Keller lui avait donné rendez-vous à la brasserie du coin à l'heure du déjeuner. Constance Tranh prit place face à la baie vitrée. De là, elle contempla les touristes en route pour la Sainte-Chapelle. Ils étaient collés comme des canetons derrière un guide flanqué d'un grand parapluie bigarré, d'un bonnet à gros pompon de couleur vive ou d'une sorte d'oriflamme marqué du nom d'un agent de voyage.

Elle tenta de deviner la nationalité des uns et des autres, se demandant pourquoi elle s'entendait souvent dire à l'étranger en dépit de ses traits annamites : « Vous êtes française ? ».

Par quel détail la provenance des êtres apparaissait-elle évidente ? Sans le renseignement de la langue, vêtements et comportements offraient des indications. En revanche, l'anatomie pouvait être trompeuse. Les grandes migrations avaient brouillé les cartes du village mondial. Au sec derrière la vitre, Constance vit passer sous l'averse de neige deux femmes au teint rose coiffées de chapeaux-cloche. Elles avaient l'allure un peu gauche de ces anciennes petites éclaireuses dont la démarche oblique trahit le supplice infligé en pleine croissance par le port des brodequins les jours de corvées de bois, deux fillettes jamais remises totalement de longues années si peu féminines de scoutisme. L'une d'elles avait les paupières tombantes et les yeux gris. De l'autre septuagénaire on apercevait les incisives de la mâchoire supérieure, vieilles quenottes usées plantées dans une pauvre lèvre inférieure sèchement craquelée par le froid. Le Lieutenant Tranh pensa sans hésiter : « Britanniques ». Elles entrèrent dans le bistro et commandèrent deux chocolats chauds. Elles s'adressèrent au garçon en français, le français éthéré des bourgeoises d'Auteuil.

Constance Tranh changea aussitôt de distraction. Sans attendre son chef, elle consulta la carte du jour. La neige qui tombait désormais en bourrasques lui fit désirer une nourriture consistante, un plat riche en calories. Elle ne trouva pas meilleur remède contre l'anémie que le Boudin d'Auvergne aux deux pommes au prix de 15 euros. Son appétit lui fit parcourir le choix des fromages et des desserts. Elle y releva d'avance un Cantal de Laguiole et le Clafoutis maison crème anglaise à 9 euros et 50 centimes, le tout arrosé d'une eau gazéifiée et d'un verre de Cahors.

- Vous auriez dû commencer sans moi, Constance...

C'était la voix de Jacques-Julien Keller, ce son grave et doux, ce timbre dont seul son interlocuteur pouvait percevoir l'écho dans l'exiguïté du lieu. Elle se méritait, cette voix. Pour l'entendre, il fallait bien prêter l'oreille, se montrer attentif à chacune des syllabes, supporter ses silences, suivre les égarements du locuteur. On était toujours payé de sa patience avec cet homme là.

Un jour, très certainement, elle lui demanderait pourquoi il s'évertuait à parler aussi bas. Il lui avouerait sa phobie de la foule indiscrète et lui raconterait cette histoire qui l'avait marqué pour toujours. C'était à Toulouse, il n'avait pas vingt ans.

Un jour comme les autres, juste en bas de chez lui, il s'était attablé chez le Kabyle du quartier à l'heure du déjeuner. A la table d'à côté, une quinquagénaire d'abord seule avait été rejointe par une autre femme, presque sa copie, l'affliction en plus. Comme pétrifié, le jeune Keller avait reconnu l'épouse chagrinée de son patron. Il avait entendu la sous-Préfète par alliance raconter à son amie comment elle avait acquis la certitude de l'infidélité de son mari. La nuit venue, il prétextait de plus en plus souvent une affaire urgente pour quitter le domicile conjugal et regagner son bureau. La veille au soir, rongée par le soupçon, elle avait relevé le compteur kilométrique de la berline mise à la disposition du sous-Préfet par l'administration. Au petit matin, horrifiée, elle avait constaté que la voiture avait parcouru dans la nuit une distance quarante fois supérieure à celle qui séparait leur maison des bâtiments de la sous-Préfecture.

De cette expérience, Jacques-Julien Keller gardait une gêne persistante et traumatisante. De crainte permanente d'être épié par des voisins de table, il avait coutume de parler dans le masque dès que quelqu'un s'approchait. Au restaurant, dans un bistro, il fallait vraiment prêter l'oreille pour entendre ses phrases. Il le savait et parlait peu. Il écoutait.

« Je vais me laver les mains, je reviens »... Il déposa son pardessus sur la patère qui se trouvait là et prit la direction des sanitaires. Quatre ou cinq minutes plus tard, il revint en se frottant les mains, l'air détendu.

- Qu'avez-vous choisi ?

Constance Tranh baissa les yeux en souriant. Elle était ravissante et elle avait un appétit de fort des halles. Il regarda l'ardoise qui pendait au mur derrière elle.

- Ne me dites pas que vous avez craqué pour le boudin d'Auvergne aux deux pommes ?... Si ???

Il rit de bon cœur et ne pensa même pas à lui demander si elle se laisserait tenter aussi par le Cantal de Laguiole, le Clafoutis maison crème anglaise ou bien les deux. Ils appelèrent le garçon, Keller commanda une omelette nature avec un verre d'eau plate.

- A présent, dites-moi tout.

Entre deux bouchées de boudin-purée, le Lieutenant Tranh décrivit au chef de cabinet du Préfet la géométrie du système. Elle lui livra un rapport complet sur l'activité des sites visités par ceux qu'elle avait baptisés les agit'nautes. Elle lui détailla leur « stratégie de l'araignée ». Ils tissaient leur toile sur la toile ; ils y pondaient leurs œufs qui nourrissaient les impatiences, les attentes, les déceptions, les frustrations, les utopies, l'aspiration de leurs contemporains à une autre vie. Se laisser tenter par le discours des agit'nautes revenait à lancer à son tour une poignée de fils pégueux vers d'autres arachnides, ceux-là plus proches en quantité de l'acarien que de la Veuve Noire.

La téléphonie mobile ainsi que les messageries rapides promues par le net offraient un formidable instrument de propagation discrète. Les appels aux rassemblements nocturnes suivaient une classique procédure pyramidale, du haut vers le bas. Les internautes acquis aux idées que développaient napix310 et ses complices connaissaient le protocole. Tout se jouait en trois temps. Chacun d'entre eux n'avait que cinq SMS à envoyer à des proches pour signaler d'abord l'imminence d'une action nocturne et silencieuse sur tel ou tel thème. Par le même chemin, les destinataires se voyaient préciser la date et l'heure du rendez-vous ; l'indication du lieu de ralliement venait en dernier et le plus tard possible.

Chaque message expédié se répandait ainsi dans une communauté de pensée. Chaque expéditeur, d'un clic ou d'une pression du pouce sur la touche « envoyer », gagnait cinq fois sa mise à la puissance x : cinq que multipliaient cinq, que multipliaient cinq, que multipliaient cinq, que multipliaient... A ce jeu là, il arrivait aux VDS (les Visiteurs du Soir) d'être en si grand nombre qu'ils ne pouvaient tenir tous dans la rue où l'un d'eux avait choisi de les réunir. Car évidemment, pour rédiger et faire partir le premier SMS, il y avait toujours un maître de cérémonie que Constance, par commodité, désigna devant Keller par les initiales « M.C. » prononcées à l'anglaise.

D'un plissement accentué du front, le haut-fonctionnaire marqua son étonnement.

- Un « Messie », dites-vous ?

La jeune femme but une gorgée de Cahors qu'elle déglutit bruyamment sans quitter des yeux l'homme qui lui faisait face. Elle se racla la gorge.

- Huhummm !... Mmm ! Un « M.C. », Monsieur. Dans les pays anglo-saxons, « M.C. » est l'abrégé de « Maître de Cérémonie ». On l'utilise en France dans les milieux musicaux. Autrefois, en somme, il aurait désigné celui qui menait le bal...

- Ah ? Bien. Continuez, je vous prie.

Le boudin tiédissait vite. Son jus cessait d'être liquide et prenait à présent l'apparence et la consistance du saindoux. La purée était froide.

Elle posa sa fourchette et se décida à prendre le fromage et le dessert.

- L'essentiel, c'est de remonter à la source si l'on veut écraser l'araignée.

Keller ne manifesta pas le moindre signe d'une réaction. Elle n'en regretta pas moins la brutalité avec laquelle elle venait de sceller le sort de ces agit'nautes qui n'avaient tué personne et qui n'en exprimaient guère l'intention. Pourquoi avait-elle dit « écraser » ?...

Elle se sentit gagner par l'embarras et se tut.

L'air de rien, le chef de cabinet l'invita à poursuivre sur sa lancée.

- Avons-nous une piste ?

- Le début d'une piste. Je suis tout près de localiser le premier message laissé sur les forums par les agit'nautes. C'est l'affaire de quelques jours. Encore deux ou trois vérifications et je serai en mesure de vous dire d'où il provenait. Je suis presque sûre que plusieurs de ces gens agissent de l'étranger.

- Et qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, Constance ?

Il avait dit « Constance », adresse qu'il gardait généralement pour les moments de pause, lors de ces trop brèves digressions personnelles qui les aidaient depuis trois jours à se connaître un peu mieux. Dans les conversations strictement professionnelles, quand il était demandeur, il lui donnait du « Mademoiselle Tranh ». Dès qu'il se muait en donneur d'ordres, c'était juste « Lieutenant ».

- Et qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, Constance ?

- Les heures auxquelles ils laissent leurs commentaires sur les pages de discussions.

- Qu'ont-elles de si particulier, ces heures ?

- Quand les agit'nautes font irruption sur un forum à minuit heure de Paris, les messages de deux d'entre eux indiquent 3h30 et 22h00.

***

Vers 13h30, Kevin Payet fut réveillé par une crampe atroce sous le pied gauche. Par réflexe, il se retrouva assis dans la position du rameur qui va chercher ses avirons loin devant. Il croisa ses doigts sous ses orteils et tira vers lui tant qu'il pût. La crampe s'estompa, Kevin sortit du lit. Avec précaution, il glissa ses pieds dans les tongs qui lui servaient de souliers d'appartement. Encore ensommeillé, il chemina vers le salon.

Il avait mal dormi.

Il gardait en mémoire l'empreinte chaude d'un cauchemar nauséeux, l'odieux souvenir d'un cri sans voix, un hurlement empêché par l'inconscience du rêve noir, juste un pointillé de souffles rauques étranglés par sa gorge, une détresse à peine sonore qui l'avait presque réveillé pourtant. Le dormeur avait alors perçu le murmure de Lakshmi. Elle avait couru à son chevet pour lui dire : « ce n'est rien, bébé, tout va bien, rendors-toi ». Et tout juste apaisé, il s'était rendormi. Jusqu'à la crampe.

Kevin Payet traînait ses tongs sur le parquet quand il vit sa femme affairée autour d'un tas de vêtements et de d'objets divers. Il reconnut son masque de plongée, son tuba et ses palmes.

Il s'arrêta net, droit comme un i. Il se tenait debout devant la porte de sa chambre, seulement vêtu d'un marcel, d'un caleçon et de tongs. Le regard vide, il regardait Lakshmi.

L'air enjoué, elle parla la première.

- J'ai sorti nos vêtements d'été, tu n'imagines pas le bien que ça m'a fait... Je ne veux pas attendre le dernier moment pour préparer nos valises et celles des enfants... C'est un avant goût des vacances, j'adore ça !

Il ajusta son caleçon qui dévoilait la raie de ses fesses.

- Tu sais, Mimi, y'a pas l'feu... On ne part que pour les fêtes...

Lakshmi haussa les épaules et leva les yeux au ciel.

- Oui, c'est vrai, on ne part que pour les fêtes... Mais dis-moi, Kevin : Noël, tu vois ça quand ?

- ???

- Je te rappelle que c'est dans deux semaines, Noël ! Décidément, chéri, tu travailles beaucoup trop. Janvier, c'est là, devant nous !...

Il ne répondit pas ; elle enchaîna.

- ...Au fait, j'te prends quels shorts ?

***

- Là, on a très, très peu de temps. On est dans une procédure de ce qu'on appelle un référé.

L'homme qui parlait avait les cheveux mouillés. Il était vêtu d'un drôle de manteau de cuir noir, long et cintré, qui lui donnait des airs de gestapiste. Il avait posé devant lui un ordinateur portable sur l'écran duquel on apercevait un tableau Excel plein de couleurs et de chiffres. Quelques minutes plus tôt, il s'était assis à la table des deux fausses Anglaises en bredouillant une excuse pour le retard, et l'entretien avait commencé.

Il n'était pas rare que le café des Deux-Palais servît de lieu de rendez-vous aux avocats et à leurs clients. Le type du référé expliquait ce qu'elle voulait entendre à la femme aux yeux gris, on la sentait tout entière acquise aux précisions qu'il lui donnait, elle opinait et disait de temps à autre « D'accord », «Ah oui, d'

Le Lieutenant de police Tranh revint du regard vers le chef de cabinet du Préfet. Keller lui faisait toujours face. Perdu dans ses pensées, il vidait tranquillement sa tasse de café clairet. Sans arrêter de siroter, il brisa le silence de cette fin de repas.

- Mademoiselle Tranh ?

- Oui, Monsieur ?

- Vous a-t-on transmis la liste des voies de circulation où nos services ont relevé la présence de Visiteurs du Soir ?

- Non, Monsieur.

- Vous savez que depuis l'affaire de la Place Pasdeloup ces noctambules se donnent rendez-vous dans les rues dont les noms expriment sommairement le message qu'ils veulent délivrer aux autorités ? (Constance répondit oui de la tête)... Je me demande s'il ne s'agit pas là d'une invention de journaliste... Ou alors on assiste au degré zéro de l'expression !

Reposant la tasse vide en riant, il enfouit sa main droite dans la poche intérieure de sa veste pour en extraire une feuille de papier pliée en quatre. Il la tendit à sa subordonnée.

- C'est sans grand intérêt, je le crains, mais sait-on jamais. Si cela peut vous être utile, nous ne devons rien négliger.

Le Lieutenant Trahn déplia la feuille et la parcourut pour la forme. Des dates, des heures, des noms de voies de circulation... Sous leurs paupières si délicatement bridées, les yeux de Constance balayèrent la page un moment puis ils se figèrent sur un point. Son visage parut se pétrifier. Jacques-Julien Keller qui n'avait pas cessé de la regarder releva juste un signe de vie qu'il connaissait bien, ce drôle de frémissement à peine perceptible des narines.

La jeune femme venait de relever un détail ; sans doute avait-il échappé à son chef et elle en suffoquait.

La nuit qui avait précédé sa prise de service dans les bureaux de la Préfecture de police de Paris, cette nuit là, un groupe de Visiteurs du Soir s'était chronologiquement manifesté Place Bienvenüe, Rue Mademoiselle et Rue Constance.

Fin du quatrième épisode, la suite demain

commenter cet article …